刘焱(章静绘)

《以毒为药:古代中国的医疗、文化与政治》(以下简称《以毒为药》)是去年夏天由光启书局推出的一本新书,作者刘焱是美国纽约州立大学布法罗分校历史系副教授,《以毒为药》脱胎于其博士论文。刘焱表示,不管是在西方还是在国内,对中医的想象一般认为中医比较温和、天然、副作用少或者没有副作用,相较而言西医则是猛烈的、人工合成的、副作用比较多。但是在他阅读古代文本,尤其是医药学文本时发现,中药有非常强的用毒的传统。基于比较的视角,他想去探究这个用毒传统的源头是什么,为什么古人喜欢用猛烈的毒药——不仅是治病疗疾,而且要延年长生、得道升仙。近期,澎湃新闻专访刘焱,请他谈谈古代中国文化与政治语境中的医与药。

《以毒为药:古代中国的医疗、文化与政治》,刘焱著,朱慧颖译,上海人民出版社·光启书局2024年7月出版

请您简单谈一下所谓的中医和医家的历史形成。

刘焱:这是比较大的问题。医家通常是对行医者的称谓,涉及医学职业化的问题。我先来谈谈中医的历史形成吧。

在现代语境下,谈中医就不可避免地要谈西医,因为两者紧密相连。我研究的时段(六朝到隋唐)比较久远,那个时候的行医者或者医学文本的书写者头脑里没有中西医的区分,甚至没有中医的概念,他们的主要目的就是治病救人。当然从实践角度来看,也有外来的药物传入,包括外来的毒药。我之前在写博士论文的时候,的确考虑过研究域外的毒药对中药的影响,但是我没有发现太多这样的例子,倒是发现外来的解药有不少,其中一大类是从南亚和东南亚地区传入的香料类药物,这也是我第二本书关心的问题。所以说,从实践层面来看,中国的医药文化跟域外的医药文化在历史上多有互动,关于这个问题北京大学的陈明老师有一系列的重要研究。西方的现代医学在十九世纪下半期才发展起来,二十世纪初传入中国,即有了所谓的中西医之争,中医的权威性受到挑战。在这个特定环境下,中医的行医者为了捍卫自己的阵地,往往去强调中医跟西医不一样的东西,也就是中医的温和性、天然性,到二十世纪下半期这种话语也被西方一些批判西医的人所推崇,认为这是所谓另类医学的一个重要特色。这种二分的想法,我认为是很有问题的,因为我看到古代中医有很长的使用毒药的传统。中西医的对立、二分,其实是在二十世纪独特的政治、文化环境下,中医的支持者在面对西医的挑战时特别强调出来的。我认为中医和西医当然有着非常不一样的理论基础和文化脉络,但是在某些具体操作上还是有类似之处的,比如说在以毒为药的问题上。

西方医学中的药与毒,在中世纪以后有一个逐渐分开的脉络,其结果是毒理学在十六世纪之后的独立发展。而在中国,毒理学和药理学在历史上一直是交织在一块的,直到十六世纪以后,才能看到一些分离的萌芽。中国古代的“毒”和今天我们说的有害之“毒”不同,它的基本含义是猛烈、厚重,并没有明显的负面意思。这个字有两面性,既可以指向伤害身体、甚至致人丧命,也可以指向用猛药治病。所以,中国古代的医者发展出包括剂量控制、配伍、炮制在内的一系列技术,将有毒之物转化为有效之药。

至于医家,我想更多地从社会文化的角度来谈这个问题。我所研究的六朝到隋唐的文献中是可以看到“医家”这个词的,但是医家/医师这个概念在古代跟当代是很不一样的。今天不管是中医师还是西医师,都是职业性的工作,也就是说医生要经过专业培训以获得资格证书,凭借这个证书才能合法行医。而在古代中国,医生并不是一份职业,比如孙思邈,他当然有行医治病的能力,也写了很有影响力的方书,但他也参与道教的炼丹与身体修炼,与一些佛僧交往甚密,对服水很感兴趣,还跟文人、士人打交道,所以行医只是他生活的一部分。在《旧唐书》和《新唐书》中,他被归在“方伎”“隐逸”之列,而不是医家。他参与了各式各样的活动,包括医学操作、宗教实践、道德修炼等,以达到修身养性的目的。后世称其为“药王”,但唐代对孙思邈还没有那么高的评价,对孙思邈的封神是从宋代才开始的。

孙思邈。图片来源:《列仙全传》(明)

成王成圣之前的孙思邈是什么样的?

刘焱:如前所说,在两唐书中,他被描绘成一位具有多种技能但无心政治的隐士,然而在新出土的他儿子孙行的墓志中,我们可以看到孙思邈其实和朝廷是有千丝万缕的联系。他需要通过朝廷的支持以提升自己的地位,展示他是一位优秀的医生。那么,他的竞争对手是谁呢?我觉得应该是从世家大族出身的世袭医生。

孙思邈不能说来自一个贫寒的家庭,他的家境应该还算比较富足,但不是世家大族。世家大族在六朝是非常有势力的,这些家族里出来的医生往往是世袭性的,很有威望。孙思邈不属于这个群体,他从小喜欢医术,通过自学、博览群书,在年轻的时候就以能治病救人而闻名,之后被几位皇帝邀请入朝为官,但他屡次辞谢不就。不过,唐初他曾经在一个政府医学机构——尚药局里做过鉴别药物、编撰本草书的工作,以此来提升自己作为医者的地位,在当时激烈的医学市场竞争中脱颖而出。

最后我想提的一点是,唐中期以后,政府对医学的支持式微,士大夫对医学的兴趣开始提升。我在书中讲到了包括刘禹锡、柳宗元、韩愈这些人对医学知识非常感兴趣,一方面他们通过学医以达到为自己治病的目的,他们之间也分享一些用药的个人经验。另一方面——我觉得这是一个很重要的面向,他们往往通过书写服药的经历去表达政治理念,比如说用药应该对症下药,那么,用人也应如此,政府应当根据具体的情况选拔人才。这样的政治隐喻,在唐代中期以后的文人书写中经常会看到,到了宋代则更加显著。宋代的士大夫对行医这件事变得很感兴趣,尤其是那些在仕途上受挫的士人,他们觉得行医是一个很好的“第二职业”,“儒医”就是在这样的环境下产生的。

对于出身世家大族的医家,似乎在读者印象中还是很模糊的,您可否举例谈谈?

刘焱:有关世家大族医家的研究,早期有范行准先生对于六朝时期门阀和山林医家的总体概述,近期有香港城市大学范家伟老师对于东海徐氏的个案研究。东海徐氏是一个有名的八代行医的家族,徐之才就是从这个家族里出来的。世家大族的医家,有两个基本特色:第一个是世袭行医,医学知识在一个家族内部传播,不外传,但是他们有时也著述医书,把医学知识通过书写的方式传播于世。第二个特色是世家大族跟当时的政治生活紧密相连。六朝时虽然医官出现于政府机构,但还比较简单,不像唐宋时期那么系统和专业化。这些出身世家大族的医生大都入朝做官,但官职往往和医疗没什么关系,不过他们行医成名对其仕途是大有帮助的,他们通过这样的方式实现其政治抱负。

其实在汉代我们就能看到这种以医入仕的现象,也就是说,行医不是目的,而是手段。医家的具体形象在汉代到六朝的史料里不多,我们对每位医者的个人信息和行医经历可以说是知之甚少,只是知道有这样的一群人在创造医学知识,尤其在江南地区,对后世的影响很大,而且他们医学知识的制造往往与宗教活动相互绞缠,比如炼丹术。陶弘景是一个很好的例子,他来自建康一个世代行医的家族,从小受家族影响,对医药很感兴趣,年轻时在南朝齐任一小官,三十六岁时辞官退隐建康附近的茅山。他对道教很感兴趣,家里又有医学背景,所以在茅山隐居时编纂了几部很有影响力的医书和道书,比如《本草经集注》《登真隐诀》。

我们对陶弘景的了解比较多,因为他在道教、医药、文学、书法等多方面都有造诣,所以关于他的史料不少,而且《本草经集注》的序很长,内容丰富,里面有对药物剂量、配伍、炮制等技术的详尽阐述,是研究中国早期药物学至关重要的文本。

陶弘景跟政治也有很深的渊源,他在茅山隐居期间,与南朝梁的开国皇帝梁武帝有密切的往来,为梁武帝出谋划策,所以他被称作是山中宰相。梁武帝对炼丹也很感兴趣,并且为陶弘景提供了大量的炼丹材料。凭借这些资源,陶氏在六世纪初开始在茅山炼丹,并将炼好的丹药进献给梁武帝,但是梁武帝并没有直接服用此丹药,而是将它供奉起来,在良辰吉日向其敬拜,以期获得神效。此外,陶弘景跟佛教也有关联,所以说他是一个很多面的人物。

《以毒为药》更多谈到的是六朝到隋唐,那么这之前及之后的时段是怎样的情形?

刘焱:中国药学发展的源头,包括毒药使用的源头,可以追溯到汉代乃至汉代之前。中国最早的本草书《神农本草经》是东汉时期成书的。神农是一个传说人物,在汉代的文本中被塑造成是农业和药学的始祖,《淮南子》即讲到了神农尝百草、一日遇七十毒的故事。可见《神农本草经》的撰写应该是基于一种经验性的知识,就是由尝药而得来的经验,这在中国古代药学是一个很重要的面向。药物的有毒无毒,也是通过这样的方式认识到的。有意思的是,古人对药物有毒无毒的定义是既定的,并没有解释为什么某种药是有毒的或无毒的,对寒、热、平之类药性的界定也是如此。我想,这应该是基于服药后的身体体验而定义的。那么,《神农本草经》到底是谁创作的呢?现代学者一般认为是集体创作。汉代史料中记载有一种专司药事的官员叫“本草待诏”,平时待命,皇帝需要的时候应诏进宫编纂本草书。本草待诏往往与当时的方士有一些关联,后者掌握各类奇技秘术,如观星、风水、炼丹、占卜等,可见在汉代,本草与这些方术知识混为一体。我们从汉代出土的医学文本中也能获得有价值的信息,比如马王堆出土的医书,有很大一部分是医方,而非本草药物的书写,但这些医方大量使用毒药,尤其是附子类药物。这些附子类药物不光用来治疗疾病,还被赋予神力,比如可以让人快速奔跑。可以说,汉代是中国药物学发展的初始阶段。《神农本草经》作为本草书的基石,虽然它对药物的有毒无毒做了基本分类,但直到陶弘景的年代,才把每一种药有毒无毒的状况说得比较明确和细致。

附子。图片来源:《重修政和经史证类备用本草》(北宋)

到了宋代,政府在医事管理和医学知识的规范中发挥了至关重要的作用。当时正值印刷术蓬勃发展,也促进了医书标准化的过程。北宋朝廷选择了十余部医书,在十一世纪成立了专门的校正医书局来校对、整理这些医书,然后通过刊印的方式传播出去。康奈尔大学的艾媞捷老师(TJ Hinrichs)称此为医学的政治管理,即通过规范医学知识来达到政治统治的目的。一个具体的例子是中国南方有很强的用巫术疗病的传统,这和北宋政府所倡导的本草、方书的医学体系是非常不同的。北宋政府就是通过推广其视为正统的医学知识以压制这些所谓的异端,以实现其有效的政治管理。我们今天看到的《黄帝内经》《神农本草经》等古代经典医书,几乎所有都是北宋以来的印本,而宋以前的写本大部分都已佚失了。这些文本成为“经典”,与北宋政府将其提升、整理与规范密不可分,其中保存的很多宋以前的医学知识不可避免地受到了宋朝廷的修改、删节与重整。而我所着重研究的六朝到隋唐时期,使用宋以前的文本就显得非常重要,比如敦煌的医学文书。把敦煌的文本跟北宋的文本相比较,就会发现其中不一样的地方。因为北宋的本子不太可能去赞颂唐的辉煌,但是敦煌的文本就会讲我大唐要统治天下应该做哪些事情,其中就包括规范本草知识。事实上,北宋政府在重整医学知识上的努力在唐代已经可以看到端倪。七世纪的《新修本草》是中国的第一部官修本草书,对后世的本草撰修影响深远。唐玄宗李隆基在八世纪也亲制《广济方》,并下令将其主要内容刻在大版上,榜示于村坊要路。与印刷术相比,这种公开展示的方式就医学知识的散播而言会更慢一些,传播面也没有那么广,但是我们已经可以看到国家在规范医学知识上所做的努力了。

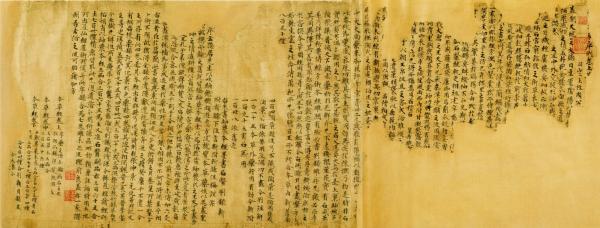

《新修本草序》。图片来源:日本杏雨书屋藏敦煌文书《新修本草》残卷

讲到医学与信仰、方术的混杂,那么,是否说中国医学发展史从古到今有一个医学和宗教分离的过程呢?

刘焱:这要看在什么层面上来谈这个问题。从中央政府的层面,比如说在唐代太医署里有四个分科——医科、针科、按摩科,以及咒禁科。咒禁,就是用咒语压制鬼神。今天来看咒禁术属于宗教治疗的范畴,当时的文本也说咒禁科是受道教和佛教两股力量的影响,唐政府将其纳入到官方的医学教育中。此法术的一个重要的应用就是抗击瘟疫,当大疫来袭的时候,政府会用这种仪式性的治疗方法来对付它。宋代中央政府的医学分科更加细化,有十三科,使用符咒治病的书禁科仍是其中一科,但其地位已被推至边缘。从这个脉络来看,我们似乎可以说在政府所倡导的医疗技术这个层面,从唐到宋宗教治疗的成分式微了。但是如果我们往社会下层去看,宗教治疗直到今天也一直是存在的,只是我们在官方的文本中看到的不多,其实我们能在这些文本中看到的仅仅是冰山一角。

此前一些对社会史感兴趣的学者会问,在中国古代一个医疗资源匮乏的村庄,那里的人生病了怎么办?除了家人的照顾,就是依赖巫医、走方医这样的人,他们虽然没有留下自己的文字,但是在正统医者的书写中我们还是能看到他们的影子。只是在此类文本中他们往往以负面形象出现,因为其医疗活动威胁到了正统医者的权威,所以正统医者需要通过不断贬抑这些底层的医者而维护其正当性,而这样的努力正彰显出巫医、走方医在民间是颇有影响力的。

毋庸置疑,在我的研究时段,不光是底层的医者,就是在上层的如孙思邈这样的大医,他也采用了不少像咒禁术这样的治病方法,他晚年编撰的《千金翼方》的最后两卷就是关于用咒禁治病疗疾的。所以说,宗教治疗在中国医学史中是一个不容忽视的面向。

我这本书是从药毒关系的视角来看中国药学史的发展,其中也谈到了道教的炼丹。外丹术这个传统从汉至唐延续千年之久,与道教的发展紧密相关。讲古代的药物使用,治病疗疾自然是一个面相,而另一个重要面相则是养生、延年乃至成仙不死,在今天看来,前者是医学,后者是宗教,但在历史上,这二者是连续不可分割的。《神农本草经》的三品药就是基于这个思路对药物的分类——上品药旨在升仙,中品药用于强身健体、避免生病,下品药则用来治疗疾病。从等级上看,上品是最高阶的,这无疑受到了道教中升仙不死的理念的影响。当然,升仙的方式有很多种,冥想、服食草木都可以升仙,但是服食金石类药物,包括水银、丹砂这样的有毒药物,是最引人注目的传统。

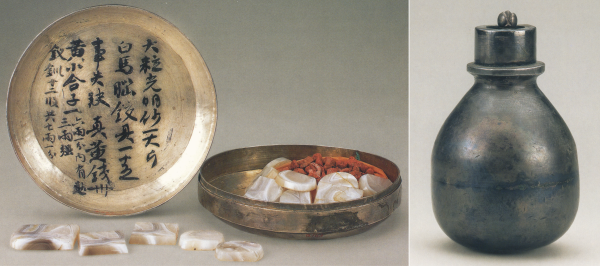

西安何家村出土的唐代丹砂与炼丹器具。图片来源:《花舞大唐春》(2003)

古人对服丹后身体变化的解释多种多样,一种解释是服食金石类药物后,身体可以变得像金石一样坚实,这是一种朴素的以外物转化身体的理念,首倡者是东晋的葛洪。另外一种解释说,服用这类药物后,身体可以变轻,慢慢地飘升到一个更高的阶层,飘升得越高,人的寿命就会越长,当代研究道教的学者对此有详细论述。而我想要强调的一点是,古人对丹药有效性的理解与其所引发的身体感受密切相关。我们知道服食丹药会引发强烈的身体反应,比如呕吐、眩晕、知觉混乱等,以我们现在的眼光来看这些都是不好的病症,或者说副作用。但是古人并没有“副作用”这样的概念,他们当然也观察到了这些猛烈的身体反应,但提出了不同的解释。葛洪将其视为身体发生的神奇变化,又称“尸解”;到了陶弘景的年代,他开始讲身体的疼痛,吃了丹药以后会心痛如刺、口干舌燥,说明服食丹药后身体会发热,而喝水以后会导致气绝身亡。当然这种身亡对道教徒而言即为升仙,但道教文本中对疼痛的描述,我觉得相当有趣。这是服药以后的一种真实的身体感受,但是古人对它的诠释跟我们今天对疼痛的理解颇为不同,古人把它视为身体纯化的迹象,认为丹药可以把身体中的不好的东西消除掉,身体就会变得更干净或者更轻快,从而得以长生。这种对身体感受的解释不仅限于丹药。吃猛药会引发强烈的身体反应,比如五石散,吃完以后也会发热,服散者需要做一系列的活动——所谓“行散”,比如吃寒食、泼冷水或者穿薄衣,以便把热量散发出去,达到强身的目的。今天吃药对我们来说是一件很简单的事情,吃完药病人的任务就完成了。但古人服用猛药时,吃药只是用药的一个起点,药物所引发的强烈的身体感受是给病人的一个信号,病人需要采取一系列的措施来处理这些身体反应,以达到最好的治疗效果。在此我想强调用药的“过程性”,这个过程有医者的参与,也有病人的参与,最关键的是药物所引发的身体感受为用药者治病疗疾提供了重要的指导。

以毒为药的核心在于变化,但是毒和药如何区分?再者如“上药中药下药”以及“大毒小毒”的分类,感觉还是挺模糊的。

刘焱:《神农本草经》提出了一个基本的区分,有毒的药物多用于治病,属于下品,而无毒的药物用于长生不死,归于上品。但我们也能看到一些例外,比如有毒药水银被归为上品,因为它是重要的炼丹材料。既然“以毒为药”,我研究的重点是下品药,比如附子,本草书对于这些药的“毒”的界定往往是根据经验知识和身体体验,比如尝药。在古代从北魏开始政府设立尚药局,其主要职责是为皇帝尝药,确保药物质量,这种经验知识也被纳入到本草书对药物有毒无毒的界定上。以我研究所见,中国古代本草书中的有毒药物大概占百分之二十,从《神农本草经》到《本草纲目》虽然药物数量在不断增加,从三百六十五种到近一千九百种,但是毒药的比例基本没有变,这说明历代本草书不断地纳入新的有毒之药。而本草书对药物有毒无毒的定义是相对稳定的,一旦某种药物在本草书中被定义为有毒,后世基本没有将其改为无毒,反之亦然。但有些时候毒药的品位发生了变化,比如水银,在《本草经集注》中被列为上品药,但《新修本草》将其降至中品药,暗示对其升仙的神效已有所保留。

此外,我需要特别强调一下“流动的物质性”,就是说没有一种药物具有一个一成不变的内核来决定它是药还是毒。举一个简单的例子,水喝多了还会中毒呢!相反,再毒的药像附子也可以用来治病,这是基于一个朴素的阴阳转化的思想。所以,中国古代发展出了一系列转毒为药的技术,比如剂量、配伍、炮制等,其目的是将有害的毒物转变成有效的药物。

从《神农本草经》到《本草经集注》,再到唐初的《新修本草》,不同的社会群体参与了医疗活动和医疗知识的生产,那么在药物的书写脉络上,不同的知识群体对于毒药的理解有没有不同?

刘焱:从《神农本草经》到《新修本草》,对毒的理解基本没有太大的变化,毒的核心意涵是“猛烈”,而此猛烈的药性是治病的基础。《神农本草经》没有具体定义每种药物是有毒还是无毒,但是陶弘景在《本草经集注》中明确地指定了每种药物的毒性,这种毒药知识是从汉代到陶弘景活跃的五世纪的漫长时期中产生出来的。唐代的《新修本草》沿承了陶弘景对药物有毒无毒的界定,但是对药物的使用给予更多的评论,比如会抨击地方的用药方法,讲地方上的“俗人”使用错误的替代品,导致药效不佳,甚至有时候错用毒药,不治病反而伤身。这些批评暗示了在国家规范药物知识和地方上的老百姓不得不根据有限资源调整用药之间存在着某种张力。

您在书中提到,五至六世纪对立的南北政权阻碍了药物流通,致使假药流行。怎么理解这里说的“假药”?

刘焱:“假药”是与“真药”相对应的,而此时期对“真药”的理解,一个重要的面向是药材的产地。陶弘景撰写《本草经集注》试图梳理药物知识,因为他觉得当时的药物知识很混乱,而造成这种混乱的原因是一个从汉代到陶氏生长的时代采药分工的变化,简单来说,汉代的医生是上山采药的,后来由于出现分工,有专门采药的人,医生就不上山采药了。在陶弘景看来,这是一个很大的问题,因为如果医生不知晓药材的产地,无法区分真药与假药,这必将影响他们的治病效果。所以在《本草经集注》中,陶弘景不惜笔墨谈每种药材的最佳产地,旨在为医生提供用药指导,这也是一个药物使用规范化的过程。比如人参,陶弘景说山西上党的人参质量最佳,优于高丽和白济出产的人参。此外,还有当时的一些药材供应者为了盈利故意制造假药的现象,比如,用醋煮钟乳石使其变白,把酒洒在当归上使其变润。一些药商也想方设法把药材弄得好看一些以吸引顾客,而药物的疗效并非他们最关心的问题。陶弘景撰写《本草经集注》,提供详尽的药物知识,就是要让当时的医生能明辨真假,防止受骗。

另一个值得关注的现象是,当时南北政权对立,很多产自北方的药,南朝人很难获取。在南北政权关系比较好的时候,边境可以互市,促使南北药物的流通。此前台湾东华大学陈元朋老师的研究显示南北边境上至少有三个药市,一个在益州(今四川),一个在梁州(今陕西),一个在东海岸的小岛郁洲(今江苏连云港)。政治环境不好的时候,正常的药物流通受阻,就会出现药物走私的现象,不过通过非法走私获取的药物毕竟是小量的,大部分时候,南朝人不得不使用南方容易获取的药物替代品,这也是无奈之举。这种现象到了隋唐时期发生了变化,统一的帝国促进了南北药物的流通,国家也可以做更全面的药物调查,《新修本草》就是在这样的背景下产生的。

感觉《以毒为药》中道教的存在感比较强,而佛教就弱很多?

刘焱:佛教对医学的影响,在孙思邈的医著中有所体现。孙思邈与唐初的几位佛僧交往甚密,并从他们手里获得有价值的药方。在其《备急千金要方》中,孙氏宣称治病不分病人贵贱贫富、长幼美丑,此伦理准则很可能是受到了佛教众生平等思想的影响。另外,六朝的一些佛僧对服食五石散颇有兴趣,并撰写了服散的专著,这或许是因为他们被五石散号称能静心养命的神效所吸引。

总体而言,佛教对毒的理解与道教是很不一样的。道教认为人的身体可以通过服药而转化,成仙其实是将身体提升到更高阶层的过程,这个过程可以通过服丹而实现。而佛教对身体的理解往往是负面的,所谓“肉身”只是一个虚幻的外壳而已,它是欲望和苦难的来源,为了脱离苦海,必须要脱离身体的束缚,超越此肉身才能达到最终的极乐世界。因此,佛教不大讲身体的修炼与纯化。此外,佛教文本中经常出现的三毒(贪、嗔、痴),指的是精神层面上的毒,而我这本书主要讲物质层面上的毒,所以没有谈太多佛教的面向。

关于五石散的讨论涉及许多人,其中葛洪是一般读者相对熟悉的,但其他的就不甚了解,可否请您对这个争论中的人物群像做个介绍。

刘焱:这个争论中有一个佛僧——道弘,活跃于四至五世纪,我们对他了解不多,只知他生活在南方,擅长治疗五石散引起的疾病。他撰有一书叫《解散对治方》,提出一个新颖的观点,就是把特定的石药和草药配对使用,可以主治某个脏器,比如,钟乳与术一起使用主治肺病。这种组合往往会引发独特的身体感受,如胸塞短气、头痛目疼,需要迅速服汤药缓解,否则后果严重。但这个想法由于过于标新立异,受到了当时一些医者的质疑。比如,一位叫陈延之的医者,写了一本方书叫《小品方》,为那些遇到紧急情况又求医无门的人提供了许多医方,此书影响很大,在唐代被吸纳到政府的医学教育中。陈氏在这本书中批评了道弘的观点,因为道弘的说法跟主流本草书中的药物配伍原则相互矛盾。陈氏是尊崇本草书的,也很注重将本草知识融入方剂的使用,所以他自然会对道弘的新奇观点提出批评。

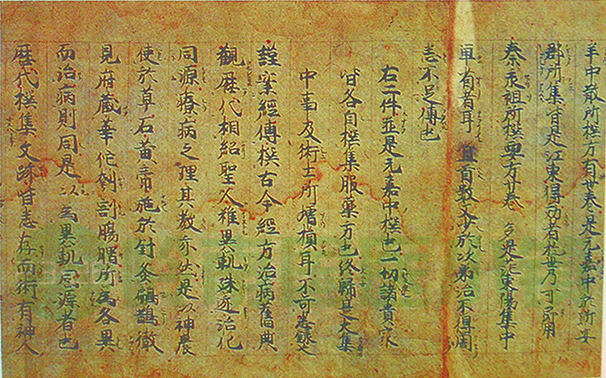

《小品方》书影。图片来源:日本尊经阁文库藏《经方小品》残卷

另外一个例子是皇甫谧。皇甫谧常被视为中国针灸的鼻祖,他在三世纪撰写的《针灸甲乙经》是针灸学的经典之作。但是皇甫谧这个针灸创始人的形象是在宋代建构起来的,密歇根大学董慕达老师(Miranda Brown)的研究指出,在宋以前,皇甫谧更多地出现在与五石散相关的讨论中。皇甫谧有服散的经历,而且是最早把这种亲身经历记录下来的人之一,对于医学史学者来说这是弥足珍贵的材料。皇甫谧在三十五岁时染上了一种风病,导致半身麻痹,于是他开始服散,反而加重了病情,让他的肉体和精神备受摧残,乃至他试图自杀,幸好被家人及时发现未能如愿,而他的余生一直被服食五石散的后遗症所困扰。此外,作为一名饱学之士,皇甫谧的才气为西晋的晋武帝所器重,屡次召他入朝为官,但是皇甫谧向往隐居生活,不愿出仕,于是他就以服散后身体虚弱为由婉拒了皇帝的征召。当然,我们不能否认皇甫谧服散后身体状况不佳,但是当时的确有不少士人以生病为由逃避入仕。

另外,五石散也被六朝的很多文人所青睐。东晋书圣王羲之就有服散的经历,他还与亲友通过书信交流服散后的身体体验,有时会感觉“身轻,行动如飞”,但有时也会感觉疼痛烦恼。他还试图通过这些尺牍往来找到用五石散治病的最佳方法。总的来说,五石散在社会上的传播比丹药更广,因为它更容易制作,而丹药的炼制更耗时费力,所以很多炼丹活动是有皇室支持的。由于五石散在士人、医者、僧人中被广泛使用,我们得以看到很多与之相关的争论。

一般来说,中医的诊断是因人而异的,那这些有关五石散的交流和争论有意义吗?

刘焱:在当时有关病人服散的文本中,我们看不到特别具体的信息,比如说用了几分几两的药。在王羲之与他亲友的书信中,他用的词大都比较宽泛,比如“不佳”“不平”之类对身体不适的描述,然后与亲友讨论应该如何调整用药,让身体恢复生机。所以像王羲之这样的文人对服散后身体释放的信号很关注,并以此作为调药的根据。此外,五石散对身体的影响还体现于其美颜的功效,这可能是和其中含有砷化物有关,因为砷化物可以改善肤色。后世常认为五石散的首创者是何宴,曹魏时的一个美男子,即突出了这个面向。当然,此面向与治病没有太大的关系。

中古医书对五石散的配方有详尽的记载,五石散的配方多种多样,往往也不仅限于五种药或者仅限于石药。但是配方中经常会出现礜石,这是一种含砷的矿石,我们熟悉的砒霜就是经过纯化的砷化物(三氧化二砷),这是在宋代的文本中才出现的。此前都是未经纯化的砷矿石,比如礜石、雄黄、雌黄等等。砷化物对身体的影响是多方面的,比如滋养皮肤,恢复体力(至少暂时如此),乃至可以壮阳。六朝时服食五石散蔚然成风,在很大程度上是因为它的功效被夸大了,说它能包治百病,强身健体,这样的吹捧造成了五石散的滥用。其实,五石散的雏形在西汉的出土文物中就能看到了,并出现在东汉末年张仲景的医方中,但张氏将其视为治疗某些特定疾病的药物,比如伤寒和风病,而非治疗万病的神药。唐代孙思邈的方书中也纳入了“五石更生散”这样的药方,但是,如其名所示,孙氏强调这类药只有在久治不愈、危及生命的情况下才能服用,不能常服以养生。可见,医生对五石散的态度是相当谨慎的。

西汉南越王墓出土的五石。图片来源:《西汉南越王墓》(1991)

作为一个医学史学者,我想强调的是中古时期有毒的猛药大都用来治疗特定的顽疾,仅限于短期服用,病除即停药,但如果长期服用以养身厚生,就会出现很大的问题。中古文人与医者就五石散的争辩,并不是聚焦于此药的毒性,而是关注于这剂猛药应当如何使用,如何采取合适的行动将身体产生的大热安全散发于体外。这是一个微妙而复杂的过程,一旦处理不当导致热量滞留体内,就会产生很大的危害。所以说,五石散在中国历史上的消失,当时的人们认识到此药的毒性当然是一个原因,而另一个重要原因就是这个药太难用了。

五石散退出历史舞台是什么时候?它的退出是因为神话破灭了,还是有新药取代了它?

刘焱:中国古代的服食传统长盛不衰,总是有新药代替旧药。五石散在唐末基本退出历史舞台,在唐代已经出现了新的服食风气,尤以服钟乳石为盛,柳宗元就是一个钟乳石的专家,对其形态、种类和产地都知之甚多。而韩愈则对服食硫黄很感兴趣,这两种药物都是用来滋补身体、养生延年的。孙思邈在其《备急千金要方》里就讲到,一个人如果年轻身体很结实,就无需服食钟乳石,但年老以后,服食钟乳石会有助于身体的保养。这是不是说明古人逐渐地用无毒药代替有毒药来养生呢?并不完全是这样。首先,硫黄是有毒的药,韩愈服硫黄即导致“足弱”。其次,一剂无毒药服用不慎也会造成伤害。孙思邈就警告说,如果采乳石的地点不对,它会比鸩毒更为致命。所以说,药物本身的毒性并非关键,核心问题是如何合理用药。

中央政府如何规范医疗知识与实践,如何对待地方性知识?

刘焱:唐初官修的《新修本草》是规范药学知识的重要文本。为编纂此书,朝廷派遣官员到全国各地做药物调查,修正之前本草书里的错误信息,或者是加入新信息。这样一本书不仅是为政府的医学教育与实践提供指导,也显示了国家规范药物知识、彰显帝国之伟力的雄心壮志。这种努力在北宋得以延续和加强,北宋的官修本草书中药物的种类激增,尤其是将很多南方的药物纳入其中,这与国家权力向南方渗透有一定关系。

另外一个重要面向是中央和地方性知识之间的张力。之前已经谈到在《新修本草》中,有一些对地方上药物使用的批评,旨在建立中央的知识权威。另一个例子是中央政府对巫蛊的打压。隋唐时期,巫蛊盛行,对当时的政治秩序产生威胁,并造成社会恐慌,因此隋唐政府制定了一系列严苛的法令惩罚那些被指控为施蛊的人。有意思的是,我们熟知的“以毒攻毒”这个词,不仅是在讲治病,即用猛药去治疗顽疾,而且还有一个政治上的对应,就是政府用严酷的政策去对付那些所谓的社会毒瘤,比如施放巫蛊的人(很多是社会底层的女性)。我觉得这是身体政治的一个很好的例子。

巫蛊之术与鬼神附体相关,而施蛊者多为女性,因为女性的身体在当时被认为是更容易通神的。《隋书》里记载了这么一个故事:隋文帝时,朝中大臣独孤陀家中有一个叫徐阿尼的婢女,她受主人指使施猫鬼蛊去伤害皇后并夺其财物,后来被抓后审讯的官员让她把猫鬼召回。她是怎么做的呢?午夜时分,她准备了一盆香粥,用汤匙敲盆,并呼唤猫鬼的名字。不一会儿,她脸色变得铁青,一副被人牵扯的样子,她说猫鬼已经被召回了。这种神秘的巫术对于正统医者来说是离经叛道、不可理喻的东西,但是在民间还是颇有影响力的,因为巫术不仅可以害人(黑巫术),还可以治病(白巫术),这导致历朝历代的医者不断用书写正统医书的方式来压制她们,而行巫者大都目不识丁,无法在文本空间中占据一席之地。但是她们从未被彻底根除——时至今日,我们仍能读到关于巫蛊活动的民族志记录,北京大学王明珂老师对毒药猫的研究就是一个很好的例子。这些巫者躲藏在遥远的角落,潜伏在帝国的边缘,始终威胁着现有的政治秩序。

您的新研究关注的是作为解药的香料,可否请您简单做个介绍?

刘焱:我对香药的兴趣始于毒药研究的工作。我一直对跨文化的医学知识交流这个课题感兴趣,在写《以毒为药》这本书的时候曾试图研究外来的毒药在中国的使用,但是发现这样的毒药并不多,反而是解毒药,尤其是香料类的解毒药,在中古时期大量输入中国,对当时的医疗、宗教、饮食文化产生深远的影响,于是我决定将此作为下一本书的研究课题。

顾名思义,香药皆有香气,所以这个课题与感官史、气味史大有关系。唐代的医者认为香药有解毒、避邪、驱鬼等功效,既可以口服,也可以佩戴,这些功效应当与药的香气有关。这些香药大都来自南亚和东南亚地区,在宋以前主要由陆路传入中国,到了宋代由于海上贸易的勃兴,大批香药由海路输入中国,并在政府颁布的医方中频繁出现。

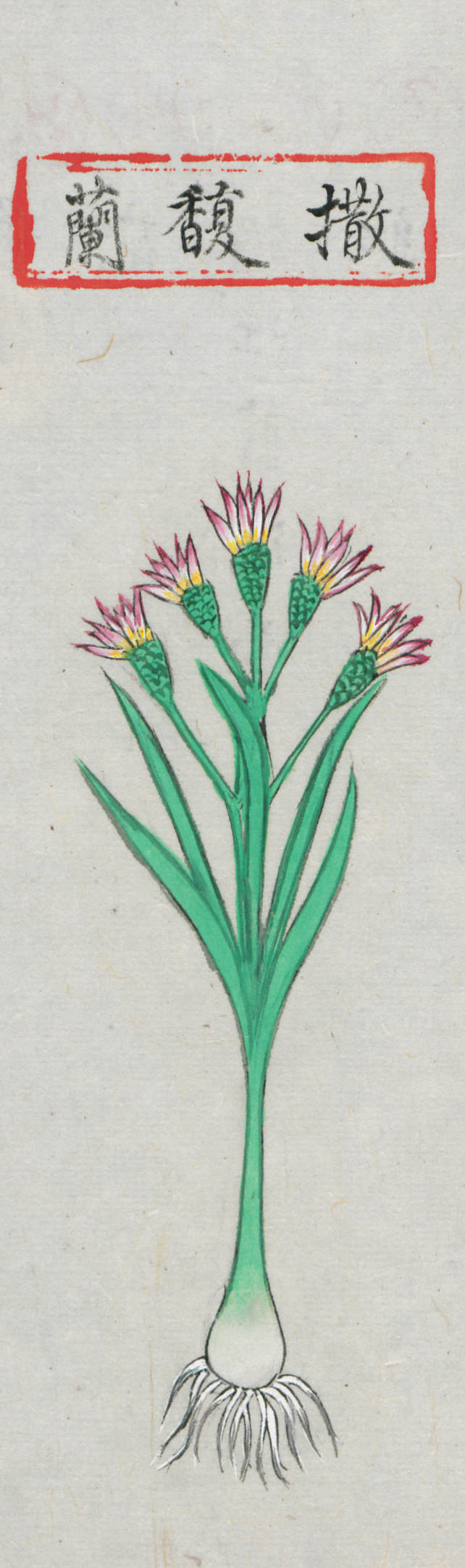

这些香药都是什么呢?我来讲两个具体的例子。第一个是郁金香,今天我们说的郁金香指的是百合科的植物,但在唐宋时期,郁金香指的是鸢尾科的植物,其实就是今天我们所说的藏红花。它并不来自西藏,而是生长于克什米尔、伊朗等地区,其花蕊芬芳,但是采摘非常费力,所以价格昂贵,在唐代主要被皇室、贵族使用。今天我们讲藏红花,主要关注它活血化瘀的药用价值,但在唐代它在密宗佛教的仪轨中尤为重要,比如佛僧把它与其它香料混合,撒入水中,用这样的香水洗浴身体,号称可以治疗众病、祛除鬼神。由于藏红花价格高昂,加之密教在唐以后的式微,此香药到宋代已经被很少使用。第二个例子是龙脑香,它来自印度尼西亚的婆罗洲和苏门答腊岛,是一种名贵的树脂。有史料表明,此香药在四世纪即由中亚的粟特人传入中国,在唐代被纳入本草书,而其大量被使用则是在宋代。宋代的一些医家对龙脑的香味赞美有加,说它是世间万物中最香的东西,尤其用来通窍开塞,而芳香开窍这个药用传统一直到明清都很显著。此外,宋代本草书中还说龙脑可以入茶,但是不宜放太多,否则会掩盖茶本身的气味。可见,香药在宋代的饮食文化中也占有一席之地。

郁金香。图片来源:《本草品汇精要》(明)

总之,我打算从医疗史、感官史和跨国史这几个视角来研究中古的香药,主要聚焦于唐宋时期,从香药的角度审视此时期中国从贵族社会到市民消费社会的变化,以及有关香药的医学知识如何在不同文化圈之间流动与转变。此前已有很多学者研究早期近代时期的香料贸易以及这些香料在全球史中的重要地位,但是中古时期香药在亚洲内部不同国家之间的传播以及对中国医药文化的影响还有待进一步的研究,希望我的工作会对此有所贡献。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号